“Y entonces yo me pregunto a mí vez qué es lo que hago realmente, o para decirlo de otra manera por qué escribo, que es lo que se pregunta todo el mundo cuando se le cruza por delante uno de nosotros y entonces uno pone cara de atormentado y dice que está en la Gran Cosa, la misión y toda esa lata…”, escribe Haroldo Conti en septiembre de 1969, en un texto que Paco Urondo le pide para El diario de Mendoza. ”Yo hago lo que hago, si efectivamente es hacer algo, como una forma de contarme todas las vidas que no pude vivir, la de mi amigo Lirio (Rocha) por ejemplo, que esta madrugada volverá al mar, de manera que se duerme y me olvida”.

Así, con la cadencia que usó en sus cuentos y novelas, Conti reflexiona sobre porqué escribe.

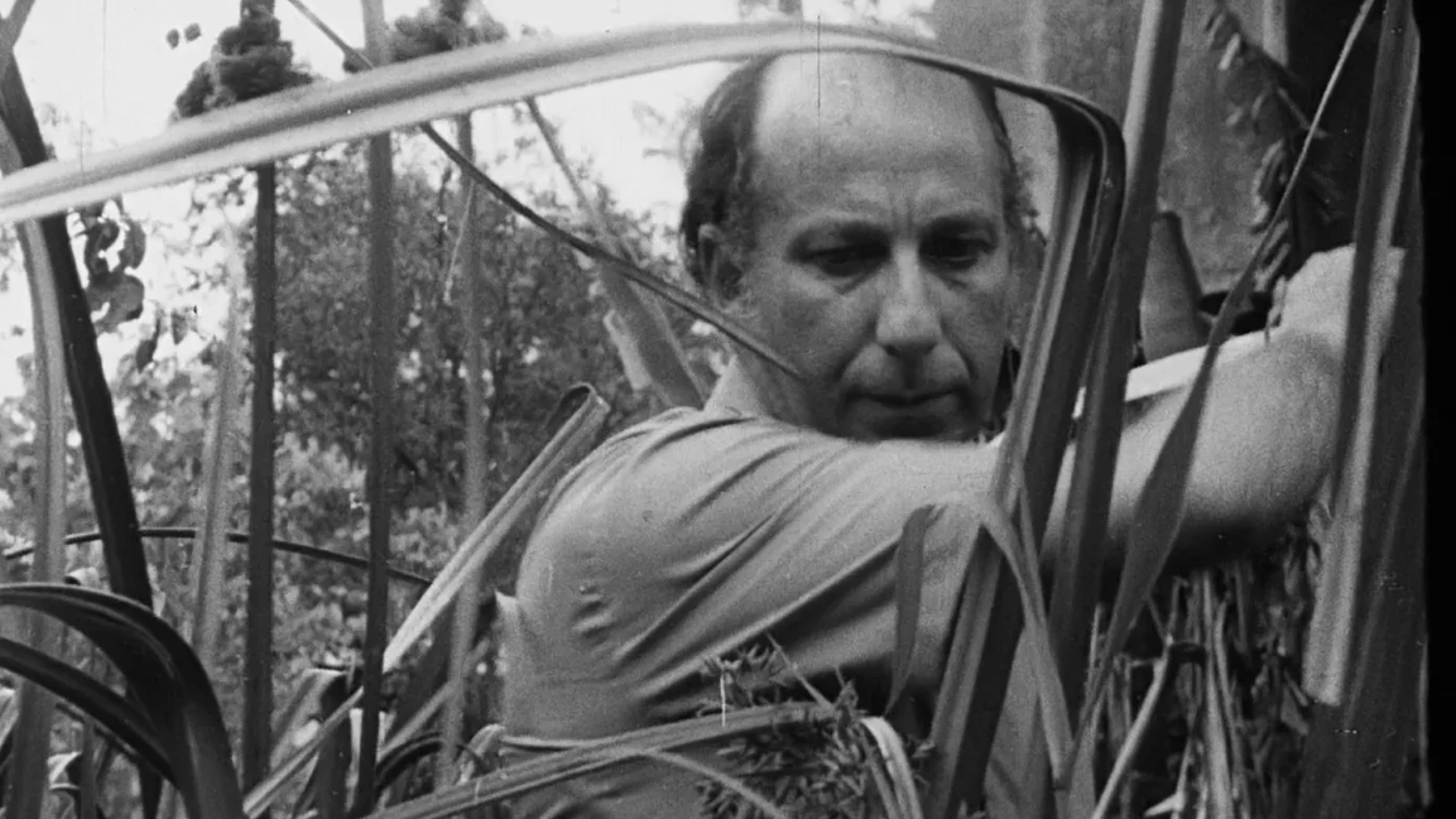

Sus textos de no ficción, los trabajos periodísticos, fueron reunidos por los escritores Guillermo Korn y Oliverio Coelho en el libro “Haroldo Conti. En prensa (1955-1976)”, publicado por Ediciones bonaerenses. Allí, hay artículos, cartas, crónicas y bitácoras.

La selección está precedida por un prólogo del escritor Juan Bautista Duizeide, un riguroso conocedor de la obra de Conti.

Aunque quizás, la palabra “prólogo” le quede chica a la excelente presentación, el análisis, de los cruces entre obra y vida del destacado escritor de Chacabuco, secuestrado y desaparecido el 5 de mayo de 1976, por la última dictadura militar.

“Para Conti, lector temprano de Kerouac, el periodismo fue una forma de estar en el camino”, escribe Duizeide y cita una entrevista en la que Conti confiesa: ” Soy un frustrado aventurero que nunca se animó a largarse por el mundo”.

“La vida tiene sentido en el camino, sólo allí se realiza”, sigue el autor de las novelas “Sudeste” y “En vida”: “Esa idea del valle de lágrimas del homo viator, del que pasa, la idea de que el hombre es un forastero, un pasajero de esta tierra, de paso hacia otra cosa”.

A lo largo de las páginas, en las crónicas y cartas de “En prensa (1955-1976)” se encuentran reflexiones, pensamientos políticos y recuerdos del escritor.

“En general nunca escribo inmediatamente sobre una experiencia que tengo. Las experiencias se aposentan dentro de mí, tardan en madurar, y después de muchos años recién se me presentan como tema literario, como asunto literario”, dice Conti en la grabación de otra entrevista, en la que explica el origen de su magistral libro de cuentos “La balada del álamo carolina”.

En el libro, las ideas del autor se hilvanan a través de ejes subterráneos, los ejes que recorrieron toda su obra.

Conti relata las tres noches que pasó en la Isla Paulino, en Berisso, conversando con isleños y descendientes de quien le diera el nombre a la isla.

Conti habla frente a sus maestras en la escuela de Chacabuco en la que estudió: “Gracias, no solo en nombre de ese mal alumno que se vuelve desde el recuerdo y las contempla con cariño sino también en nombre de mis hijos, de mi mujer, de mis libros, de todo lo que vino después. Ustedes pusieron la alegría, yo puse la tristeza”.

Conti se recuerda como poeta en su pueblo, en época de una sequía espantosa: “Un poema religioso, un soneto que terminaba con este verso horrendo, dirigiéndome a Cristo: ´Por tu cruz, por la lanzada, ¡danos la lluvia deseada!´”. Y, risueño, recuerda el gran éxito de su poema: “por la mera razón de que se publicó y al día siguiente llovió”.

Conti responde preguntas de un periodista de la revista Gente: “En el aeródromo de Don Torcuato aprendí a volar, a jugar con el aire, a dominarlo. Yo suelo ser medio tristón, medio depre, y allí, en el avión, cantaba como loco. Me recibí de piloto, conocí a mi esposa y nos casamos mientras sobrevolábamos Buenos Aires. Abajo estaba la ciudad, dispuesta a tragar cosas y gente. Yo todavía no podía saber que las palabras eran una forma de combatir su hambre”. Y explica por qué es bueno que el escritor trabaje de muchas cosas: “Si fuera solamente escritor, podría tener una ruptura con la realidad y eso sería muy malo”.

Entre los artículos también hay un texto fechado en mayo de 1976, casi en el momento mismo de su secuestro.

Se trata de un artículo breve, de la revista Crisis, donde escribe sobre “el padre Castellani” como “un adelantado”. Unos días después de la desaparición del escritor, el cura fue invitado por el genocida Videla a un almuerzo, junto con Borges, Sabato y Ratti. Allí, fue el sacerdote quien pidió por la vida del escritor.

“Y ahora, que es noche cerrada y las voces y las paredes se han muerto hasta mañana y la Gran Noche de Buenos Aires se parece al mar, pongo un disco de Jobim para no morirme del todo y pienso en mi otro amigo, porque es el momento de los amigos y las ausencias, mi amigo Alfonso Domínguez, capitán, que vive también frente al mar, algunas millas más abajo sobre el lomo salado del Cabo de Santa María y que toca la flauta como Herbie Mann y talla mascarones como el Aleijandinho y aparte de eso calcula la derrota de cada barco que pasa en el horizonte y bebe una copa de vino a cada cambio de viento, siempre que no tarde demasiado, y entonces vuelvo a golpear otra tecla y otra porque me digo que, después de todo, nadie sabrá de ellos si no es por este viejo artificio, y que es igualmente urgente y necesario que mi amigo Antonio Di Benedetto y Mercedes del Carmen Thierry, que tiene los ojos más sabios del mundo, y don Florencio Giacobone que vive en Rivadavia y prepara las mejores conservas de este lado de la tierra y que todos los inviernos baja al Delta a faenar un par de cerdos en el almacén del Nene Bruzzone, que nació en las islas y tripuló aquel doble par de leyenda con el flaco Bataglia cuando todos los remeros eran campeones, y el resto generoso de los muchos y buenos amigos de Mendoza tengan noticias de estos otros amigos que viven frente al mar, y es así que por fin entiendo cuál es la Gran Cosa, porque yo los junto a todos ellos, salto sobre las distancias y el tiempo y los junto a todos ellos en esta mesa del recuerdo que tiendo y sirvo para mis amigos”, piensa Conti ante la pregunta de por qué escribe.